絵本日記「1年365冊」

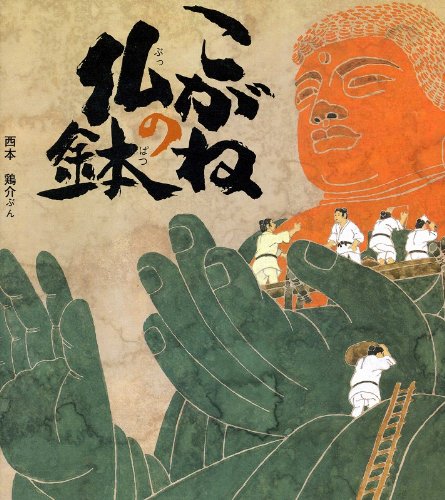

『こがねのぶっぱち』

2025.07.28

西本鶏介 文 清水耕蔵 絵 佼成出版社 1993年

昔、奈良に都があったころ、天子さまは「ありがたい仏の教えをすべての人にわからせてあげたい」と思い、日本一の大仏をつくることにしました。

さっそく国じゅうの銅が集められ、それをとかしたり、かためたりする人たちが都に集められました。でも、腕のいい仏師がいなくてはどうにもなりません。

天子さまの命を受けた男が仏師を探して旅に出ます。なかなかみつからず、男はくたびれ果てて美濃の国までやって来て、倒れ込んでしまいました。

すると、夢の中に老人が現れ、明日の朝初めて会った者こそがまことの仏師だと告げます。

果たして、翌朝、最初に出会ったのはまだ子どものような若者です。名は公麻呂。公麻呂はいつも粘土で仏像を作っていました。男の求めに応じて、その場でたちまち素晴らしい仏像をこしらえました。

男は公麻呂を都に連れていきました。誰もが公麻呂を見て驚き、本当に仏像が作れるのかどうかと驚きました。公麻呂は大仏作りにすべての力を注ぎ、ようやく三年めに大仏像の土型が出来上がりました。そして、さらに七年の後に大仏は完成しました。それはどんな仏像よりも気高く、美しい姿でした。

そのとき、ひとすじの光が雲上からさしてきて、きらきらと輝くものが降りてきます。それは、こがねの仏鉢でした。

天子さまは仏鉢を拾い上げ、公麻呂に渡しました。公麻呂は美濃の国に帰り、仏鉢をまつる寺を建てて親といっしょに幸せに暮らしたということです。

このお寺が岐阜市にあります護国之寺です。